公的保険を考える(3)

◯労災保険とは

労災保険制度は、労働者の業務上の事由または通勤による労働者のケガ・病気等に対して保険給付を行う制度です。また被災労働者の社会復帰の促進を行う制度もあります。保険料は事業主が負担します。

労災保険は、原則として 一人でも労働者を使用する場合は、業種・規模に関係なく、加入しなければなりません。労災保険でいう労働者にはアルバイト・パートも含まれます。

◯労災保険の種類

療養(補償)給付、休業(補償)給付、傷病(補償)給付、障害(補償)給付、介護(補償)給付、遺族(補償)給付の6つに大きく分かれます。

(1)療養(補償)給付

労働者が、業務または通勤が原因で負傷したり、 病気にかかって療養を必要とするとき、無料で治療や薬をもらえたり、療養に係る費用の給付が受けられます。

自己負担はありません。

(2)休業(補償)給付

労働者が、業務または通勤が原因となった負傷や病気による療養のため労働することができず、そのために賃金を受けていないとき、その第4日目から一定の金額の給付をうけることができます。

休業初日から3日目までは、業務災害の場合、事業主が休業補償(1日につき平均賃金の60%)を行います。

給付金額

給付基礎日額×80%×休業日数

給付基礎日額とは、休業の原因となった事故等が発生した日の直前3ヶ月間に被災労働者に支払われた賃金の総額(ボーナスなど臨時賃金を除く)を、その期間の暦日数で割った一日当たりの賃金額です。

(3)傷病(補償)給付

労働者が、業務または通勤が原因となった負傷や病気の療養開始後 1 年 6 か月を経過した日以後、その負傷・病気が治っておらず、その負傷・病気による障害の程度が傷病等級表の傷病等級に該当する場合には、一定の金額の給付を受けることができます。

傷病等級に応じて、傷病(補償)等年金、傷病特別支給金および傷病特別年金が支給されます。

(4)障害(補償)給付

業務または通勤が原因となった負傷や病気の治療が終了したが、身体に一定の障害が残った場合には、一定の金額の給付を受けることができます。

障害の程度の応じて給付の内容が決まります。

障害等級第1級から第7級

障害(補償)等年金、障害特別支給金、障害特別年金

障害等級第8級から第14級

障害(補償)等一時金、障害特別支給金、障害特別一時金

年金の金額、一時金の金額は障害の程度と賃金の額で決まります。

(5)介護(補償)給付

障害(補償)等年金または傷病(補償)等年金の受給者のうち、一定の障がい状態のある方が、現に介護を受けている場合、一定の給付が支給されます。

・支給の要件

①障害等級・傷病等級が第1級、第2級の「精神神経・胸腹部臓器の障害」の障害の状態に該当すること

②現に民間の有料介護サービスや親族・知人による介護を受けていること

③病院または診療所に入院していないこと

④介護老人保健施設などに入所していないこと

・給付の要件

①常時介護の場合

介護費用を支出していないときは、一律73,090円が支給されます。

介護費用を支出しているときは、上限171,650円としてその金額が支給されます(介護費用が73,090円を下回る時は一律73,090円)。

②随時介護の場合

介護費用を支出していないときは、一律36,500円が支給されます。

介護費用を支出しているときは、上限85,780円としてその金額が支給されます(介護費用が36,500円を下回る時は一律36,500円)

(6)遺族(補償)等給付

業務または通勤が原因で亡くなった労働者の遺族に対し、年金及び一時金が給付されます。

・遺族(補償)等年金

①受給資格者

被災労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹です。年齢や一定の障がいによって区分されています。

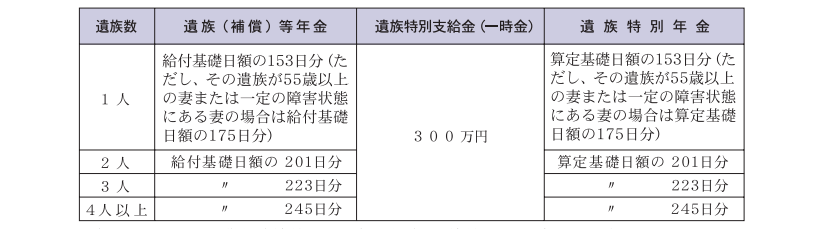

②給付の内容

遺族数に応じて遺族(補償)等年金、遺族特別支給金、遺族特別年金が支給されます。

厚生労働省の「遺族(補償)等給付 葬祭料等(葬祭給付)の請求手続」のパンフレットより図を参照させてもらいました。

給付基礎額は休業給付と同じで月額給与に相当するもので、算定基礎日額はボーナスに相当するものです。

◯労災保険の特別加入制度

労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、中小企業や個人事業の場合事業主が他の労働者と同様に現場で働くことも多いと思います。

そういった場合に事業主が労働保険に任意で加入することが認められています。

一定の中小事業主

一人親方その他の自営業者

特定作業従事者

海外派遣者